对高技术公司罢了,技术是核心理念竞争优势。

两个股东掏钱,另两个股东出技术,这种的密切合作也较为常用。

不过高技术公司的股份结构设计是不是做?

为的是提供更多可信赖的文本,“股份道”科学研究了6家公司选用技术入股的事例,她们踩过的6种坑,付出少于3亿,当中牵涉50数场诉讼案。

第二种坑,非专利入股只领到所有权

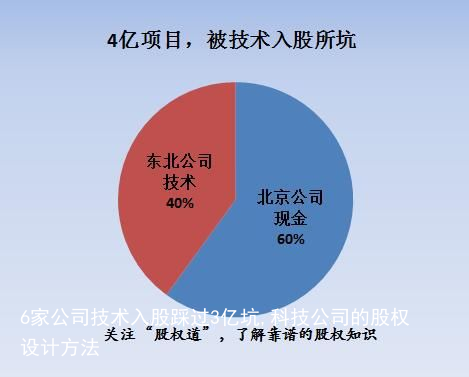

上海公司和西北公司密切合作,上海公司掏钱,西北公司teaumeillant专利技术,选用6:4的股份结构。

掏钱的股东认购60%,预计今年股权投资4亿;出技术的股东认购40%。

不过,西北公司说她们只提供更多技术所有权入股,5年后又拿反之亦然的技术去另两个地方性和她们密切合作,这是要正式成为竞争者?

从那时起上海公司已股权投资近1亿,那些钱都变为的是产线,而西北公司的技术却完好无损在她们手上?

掏钱的上海公司不愿了,去高等法院控告明确要求中止密切合作。

高等法院尽管全力支持毁约,但已股权投资的近1亿都花没了,能博热县吗?

高等法院说根本无法公司托管,卖掉产线,看能值几万元?

不过,公司托管,卖掉产线,得提心吊胆到何时能?

因此,上海公司尽管赢了公司,但已股权投资1亿却是几百万元了。

她们交了1亿的巨额学杂费,是不是防止踩这种的坑?

时评里如是说了非专利入股须要两步操作方式,一步棋都无法少。

第二种坑,专利入股只领到所有权

前面的事例是大公司的密切合作,掏钱的股东股权投资1亿几百万元。

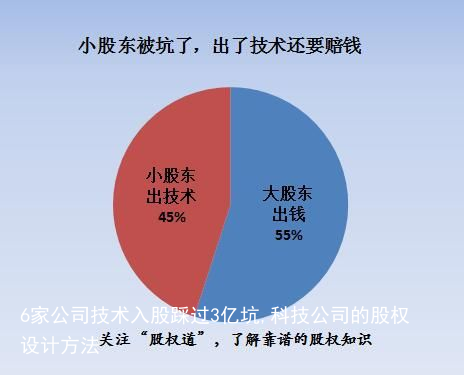

而另一家上海公司是两人合伙创业,大股东掏钱认购55%,小股东出技术认购45%。

大股东股权投资200万花没了,但小股东负责的技术还问题多多。

大股东不服气,明确要求小股东把专利转给公司,但打诉讼案并没有得到高等法院的全力支持。

因为她们的股东协议和公司章程写的不一样,高等法院确认是现金出资不是技术入股,因此不须要把专利转给公司。

可如果小股东拿专利去和另外的人密切合作,和公司正式成为竞争者是不是办?

时评里如是说了专利入股也须要两步操作方式,少一步棋都会出问题哦。

第三种坑,给了股份只领到假技术

另一家浙江公司,两人合伙创业,大股东有钱,小股东有技术。

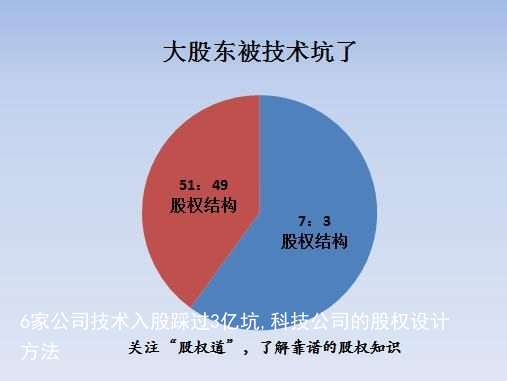

第一轮密切合作选用7:3的股份结构,掏钱的大股东认购70%,出技术的小股东认购30%,这符合大师们说的最优股份结构吧?

可所谓的最优股份结构,就如小朋友相信童话故事般美好。

而股份分配并不是童话故事,不是你想要多少就有多少的。

小股东觉得30%太少了,不愿把技术放到公司里,她们去另外申请专利了。

可技术对公司实在太重要,为此大股东同意调整密切合作方案,股份结构改成大股东认购51%,小股东认购49%。

小股东的认购比例增加了,他会把心思放到公司吗?

小股东在上轮密切合作中已经对大股东心生不满了,在新的股东协议里给大股东挖了坑,股东协议写投入公司的是过期专利,大股东根本不知道。

后来发现小股东又她们去申请专利,去打诉讼案才知道,原来大股东被小股东用假技术给坑了。

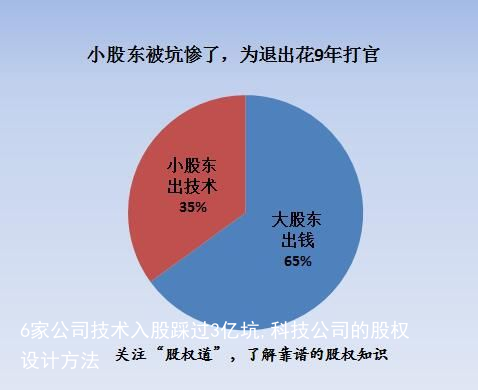

还有另一家上海的化学品公司,小股东用非专利入股,认购35%。

后来她们又拿技术去申请专利,公司明确要求他把专利转给公司,但并没有得到高等法院的全力支持,高等法院说无法证明两个是同一种技术…

两家都是给了股份却没领到技术,是不是办?

专栏里如是说保护掏钱方股东不踩这种坑的6招。

可如果出技术的股东也被坑了是不是办?后来会如是说,从不同人的角度考虑是不一样的,那些喜欢用免费模板的人,会不会把她们装进坑里哦?

第四种坑,给了技术还要赔钱

上海娱乐设备公司,说好小股东是用技术入股,认购45%的。

但为的是方便办工商手续,在公司章程写的是货币出资,而小股东用来缴付出资的钱是大股东给的。

正是因为公司章程和股东协议的约定不一样,为后面的纷争埋下大坑。

小股东已经把技术交给公司使用,但后来两人闹翻了,大股东说小股东是现金出资,而且钱是大股东给的,因此明确要求小股东还给他22.5万+多年的利息,还得到了高等法院的全力支持。

因此小股东既提供更多了技术,还要额外再付钱,而且要付多年的利息。

幸好小股东的注册资本只是22.5万,如果注册资本更多踩的坑不是更大?

也许很多技术入股的公司都选用了类似的操作方式,在股东没闹翻时都没事,到闹翻时悲剧了。

如果你是技术股东,也选用了类似的操作方式,趁还没闹翻赶紧把漏洞补上吧,等闹翻时可能要赔几十几百万哦。

时评里有提供更多了弥补这种漏洞的方式。

第五种坑,掏钱出技术8400万几百万元

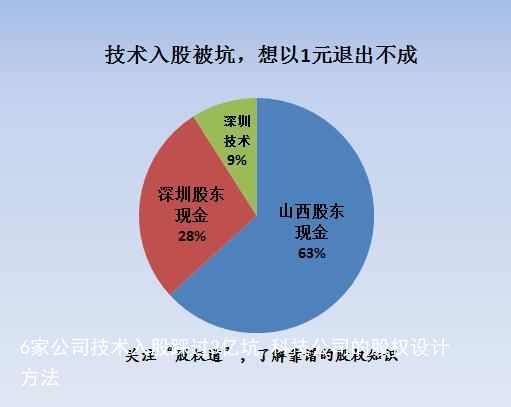

深圳公司和山西公司密切合作两个项目,深圳股东股权投资现金6300万和技术2100万,共认购37%。

尽管深圳股东已提供更多了技术,却一直无法完成技术入股手续,后来被迫把2100万技术免费送,居然还被明确要求再付900万违约金。

深圳股东被迫无奈想要止损退出,打算以1元卖股份。

不过居然退出不成,然后花4年打了14场诉讼案,两个项目2.3亿的股权投资也都几百万元。

这家出技术的深圳股东被坑得有点惨哦,投入的技术被套牢了,钱也没了,还要赔钱打诉讼案,还有人被进入失信名单了。

她们交了近1亿的学杂费,是不是防止踩这种的坑?

时评里提供更多了共5种技术入股的变通处理方式,可以酌情使用哦。

第六种坑,为技术退出打9年诉讼案

云南的药业公司,小股东用技术入股认购35%,密切合作后10年决定退出。

已经签了退出合同,而且合同写得挺详细的。

不过,小股东的技术关系重大,有人领到小股东的股份后却不愿放走技术了。

而退出合同有地方性约定不清楚,正好给了她们利用的机会,原公司一直拖着不给办退出手续。

由于药业的特殊性,无法成功从原公司退出,小股东的新公司就无法完成注册手续。

她们为此打了9年诉讼案,最后也只是得到高等法院有限的全力支持,小股东的新公司能无法顺利开业还未知。

人生最宝贵的9年就这种白白浪费了,9年时间+打诉讼案的钱和精力+9年无法开业的损失,这是多大的付出?是不是防止踩这种的坑?

时评里提供更多了从保护出技术股东角度不踩坑的5招,时评的文本和免费文章文本有不同,购买了时评的朋友建议看下。

七、股份道点滴思考

前面共有6家公司的事例,有两家被坑的有点惨的却是大公司,各自损失金额接近1亿,两个是上海公司掏钱被坑了,另两个是深圳公司出技术被坑了。

7.1 大公司为何还踩大坑?

两个被坑的项目各计划股权投资2-4亿,加起来是6亿多元,有人说不信事例是真的,难道他们没有律师吗?

你可以不信,但这是我们查到的高等法院判决事例。

她们有没有律师我们不知道,但就算有律师也有不同水平的。

每种专业都会有水平不同的人,就比如汽车有劳斯莱斯、也有夏利一样,并不是汽车就只有一种。

再说了,多数企业都到打诉讼案才愿给律师付钱,不打诉讼案时为合同付几千块都赚贵,更不要说付几十万了。

比如股权投资1亿的项目,起草合同律师要收10万、20万,你愿付钱吗?有多少人愿付这钱呢?

很多人只想要免费合同,你不愿为合同付费,律师又是不是可能为此投入精力呢?懂的人就知道,为把合同做好须要多高的水平,差两个字都可能踩到1亿的坑。

到打诉讼案时付50万、100万都愿,可从那时起签过的合同还能改吗?得了不治之症是无药可治的。

7.2 错把谬误当真理

比如很多人都把认购67%有绝对控制权当真理,但前面如是说过退出机制的事例,有认购20%的小股东,就把认购80%的大股东踢出局了。

看过“股份道”付费文本的朋友也知道,有人认购90%被判没有控制权。

流行的东西与真理无关,也许是方便收智商罢了。

7.3 技术入股的复杂性

前面那家浙江公司,掏钱的大股东吸取上次的教训后,但另外成立新公司却是被小股东坑了。

而后面那家云南公司,退出合同规定详很仔细,只是漏了看起来无关紧要的地方性,却导致付出如此沉重的付出,小股东花了9年打诉讼案都还没了结。

由于技术的复杂性,而股份又是影响终身的,如果须要选用技术入股,建议给予足够的重视,让律师和懂技术的人员充分沟通,把关键环节弄清楚再准备合同,不要随便把事情甩给某个人就完事了。这不过影响到企业终身的,等到后悔药时已经晚了。

后悔药太贵,前面几家的后悔药加起来至少少于3亿了。

7.4 用对方式才能解决问题

有人一出问题就赖股份结构,前面踩过坑的公司,用过7:3,6:4,51:49,65:35,63:37,55:45的股份结构。

7:3是大师们说的最优股份结构吧,可为什么却是不行呢?

也有大师说,给了股份拿不到资源,因此不要把股份出资源的人。

可前面的事例里,有给了股份拿不到技术的,也有给了技术被掏钱的股东坑了,退出机制的事例还如是说过给了股份拿不到钱的,因此掏钱、出技术的股东都不要了?把股份都留给她们好了?

比如有人脚痛,把脚砍了就不痛了?下次头痛把头也砍了吗?

明明是她们水平问题,又赖股份结构或资源,连问题都没搞清楚,不踩坑才怪了。

高明的营销总是比可信赖的招数更容易让人相信,我们科学研究这么多高等法院判决事例,是为的是找到可信赖的方式,留给有眼光的朋友,而不是那些听起来激励,用起来没用的鸡汤。

咨询热线

0755-86358225