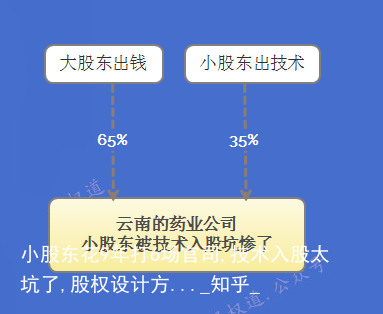

我们一同合资经营创业者,一小股东掏钱、另三个小股东出技术,此种情形较为常用。

前面如是说了四个技术入股的事例,有公司给了股权未付技术,也有小股东用技术入股却还被高等法院判要偿债。

上面再如是说三个技术入股的事例,小小股东为技术花9年天数打6场诉讼案,这付出也太小了。

一、合资经营创业者,三人掏钱另一组出技术

四川某制药公司有三个股东,大小股东掏钱占72%股权,小小股东出技术占28%的股权。

她们签的小股东协定签订合同,小小股东是用四个药物技术入股,技术总金额112多万元。

但公司章程明确规定注册资本400多万元,三个小股东都是钱款出资,大小股东出资288多万元,小小股东出资112多万元。

因此,她们小股东协定签订合同和公司章程是对立的,这也为前面的争斗种下安全隐患。

小小股东将四项技术资金投入公司后,公司提出申请了四个注册注册商标。

小小股东也拿他的四项技术去提出申请专利,四个专利是小小股东对个人所持,并并非公司所持。

而后公司的股权结构变动,大小股东变阵了,小小股东买回了一小部分股权,股权比率从28%减少到35%。

公司出了这份“股权登记书”写:小小股东的对个人股权为140多万元,认购35%,并用17种药物制造鸡精、工艺技术、制造管理权股权投资。

注:因此那个“股权登记书”写的是小小股东用技术入股。

二、小小股东选择退出原公司

在密切合作10年后,小小股东把他35%股权全数买下三个新小股东。

小小股东选择退出时,和原公司、新小股东签协定签订合同:

1. 在协定签订后,原公司配合小小股东将四个专利药物的制造管理权转到小小股东指定的接收单位,那个接收单位需要符合国家明确规定的药物制造企业条件。

具体转出天数由小小股东确定,并同时办理相应注册商标的转出手续。

2. 自转出之日起,原公司停止四个专利药物的制造,停止对注册注册商标的使用。

已经制造的药物需要在半年内卖完,如果没在期限内卖完就要销毁不能再卖了。

3. “股权证书”写的其他14个非专利药物相关权利,从签订协定之日起归原公司所有。

4. 如果原公司违约,除应承担10多万元违约金外,还要按每天5000元赔偿小小股东的损失。

那个协定看似没问题,而后小小股东却被坑惨了。

三、小小股东被坑惨了

小小股东选择退出原公司后,自己成立新公司。

但根据有关部门的要求,办理药物公司注册手续需要原公司提供药物相关的“同意转出”函件。

而原公司拒绝出具相关文件,导致小小股东的新公司无法完成注册手续,这样小小股东的新公司就永远无法符合协定签订合同的接收单位条件,协定签订合同的药物制造管理权将永远不能转出,就是被原公司长期霸占了?

这就形成了死循环,原公司不配合,小小股东的新公司无法完成注册手续,不符合接收条件,四个专利药物的相关手续就无法转出。

她们为此拉锯了9年,而这9年里小小股东已经并非原公司的小股东,但原公司却可以继续制造和销售他的四个专利药物赚钱。

9年天数能赚多少钱呢?小小股东在原公司的密切合作也只是10年而已?

签协定时还挺友好的吧?为什么会这样?

因为涉及的利益太小了吧?人性是很难经得起考验的。

签协定时小小股东还没把股权转给新小股东,因此她们同意签转出协定。

但签完协定后小小股东已经把股权都转给新小股东了,原公司和新小股东掌握主动权了哦。

四、三轮诉讼案结论各不同

小小股东实在太委屈了,就去高等法院起诉,要求公司配合他办理专利药物经产管理权和注册商标的转出手续,并赔偿870多万元损失。

那个诉讼案还挺曲折的,一审和二审的说法完全不一样,而后两边都去最高高等法院提出申请再审。

4.1 一审高等法院说

(1)“股权登记书”显示,小小股东是技术入股,技术已经作为注册资本转入公司,因此不能将技术转出,否则就是抽逃出资了。

(2)而法律明确规定药物批准证明文件等不能出租、出借,协定书签订合同转出药物的“制造管理权”,是违反法律明确规定。

因此一审判决协定书违反法律明确规定,无效,协定无效就不需要履行,也没有违约责任的问题。

4.2 小小股东不服去上诉,他说

(1)自己并非技术入股,而是钱款出资,并不存在抽逃出资的问题。

(2)自己不知道有“股权登记书”的事,直到打诉讼案才知道的。

(3)协定签订合同将制造技术和注册商标转出,并非转证照或批文,不违反法律明确规定。

4.3 二审高等法院说

(1)技术入股还是钱款出资?

虽然小小股东在一审时承认了是技术入股,还承认了股权登记书的内容。

但二审时他推翻了一审的说法,小小股东说是以钱款出资并非技术入股,打诉讼案之前没见过股权登记书。

而工商登记资料、公司章程、验资报告等都显示,小小股东是钱款出资,并非技术入股。

因此,二审高等法院认可小小股东是钱款出资,并非技术入股。

(2)能把制造管理权转出吗?

协定书有写药物的专利是小小股东所有,既然小小股东没管用技术入股,就不存在转出技术的问题。

协定没有说把制造管理权转出需要付多少钱,没有价格的交易不能称为转让,此种转出只能理解为变更药物的制造管理权,这是法律允许的,但需要经过有关部门批准。

协定没有违反法律明确规定,因此有效的。

(3)原公司要承担违约责任吗?

按照协定签订合同转出的条件是:

第一,小小股东要有一家符合明确规定的接收企业

但小小股东的公司注册手续都还没办完,并不符合协定签订合同的接收单位条件。

第二,小小股东通知公司何时转出

小小股东提供的律师函、录音等催公司办转出手续的证明,并不能证明他已经把通知给到公司了。

既然小小股东没有通知到公司,也没提供合格的接受单位,公司就不需要配合小小股东办理转出手续。公司没有违约,就不存在违约责任问题。

因此,虽然二审和一审的说法完全相反,但结果是一样的,小小股东输了诉讼案,还要承担15万的诉讼费。

4.4 最高高等法院

二审判决后已经生效了,但是原公司和小小股东都不服,两方都去最高高等法院提出申请再审。

(1)技术入股还是钱款出资?

原公司说办公司注册时小小股东的技术还没有提出申请专利,办不了技术入股,为了方便办理工商手续才写的钱款入资,但小小股东并没有掏钱。

而后修改的第二、第三版公司章程,也写了小小股东是用药物的鸡精和制造方法出资的。

但高等法院说,那个第二、第二版公司章程,写出资方式页和其他页字体不同,编号也不连贯,因此高等法院不相信。

“股权登记书”虽然写小小股东是技术入股,但这份登记书没有小小股东的签名,小股东也不认可,因此最高高等法院不相信这份登记书的内容。

协定写的药物专利权人是小小股东,当时签协定也没有人说技术是原公司的,说明签协定时各方都认可技术是属于小小股东的?

因此最高高等法院不认可小小股东是技术入股的说法。

(2)转出相关手续是否违法?

最高高等法院的意思和二审一样的, 协定签订合同将药物的制造管理权转到符合国家明确规定的接收单位,并不违法。

(3)原公司是否违约?

原公司的主要义务是,按小小股东指定的天数,配合将药物的制造管理权转到小小股东指定的、符合国家明确规定的单位。

但在二审时,小小股东的公司还没完成注册手续,不符合合同明确规定的接收单位条件,因此原公司不配合办理手续,错不在原公司。

就是原公司没有违约哦?

4.5 最高高等法院指了一条明路

除了驳回两边的再审提出申请以外,最高高等法院还说:

各方签订协定已长达7年之久,这么长天数都没能办妥相关转出手续。

在这7年天数里,原公司继续制造和销售相关药物已获得巨大利益,而小小股东签订协定转出手续的目的一直没能实现,双方的权利义务明显失衡,造成这一悲剧的主要原因是协定签订合同不明确。

只要原公司不配合出具“同意转出”相关函件,小小股东的公司就无法完成注册手续。

而小小股东的公司不完成注册手续,就无法符合协定签订合同的接收条件。

这就形成了死循环,如果只按协定的字面意思处理,这死结将无法解开。

而合同法有明确规定,各方应该遵循诚实信用的原则履行合同,合同对履行方式不明确的,应按照有利于实现合同目的的方式履行。

在小小股东指定了符合转出条件单位的情形下,原公司应按协定签订合同,诚实、善意、及时履行协助、配合等义务。

在办理转出手续过程中,如需原公司出具同意转出函等的,原公司应该及时配合提供必要的证明材料,以利于实现合同的目的,否则应当承担违约责任。

虽然再审提出申请被最高高等法院驳回,但给小小股东指了一条明路,但最高高等法院为什么不直接判决呢?

因为高等法院的原则是不诉不理,你起诉了123点,高等法院就只能就这123点判决,不能超范围,超范围就是违法了。

最高高等法院虽然指了条明路,但原公司和新小股东能拖了7年都不配合,你觉得她们会为此种不属于判决结论,只是相当于建议的意见主动配合吗?

事实是原公司并没有主动配合,她们还把药物转到另一家子公司制造。

正是原公司自以为聪明的转给子公司,给自己挖了个坑,终于有机会让她们承担违约责任了。

比特大陆两位创始人争夺控制权,二小股东做的转移手续,会不会也给自己挖坑哦。

五、小小股东另外起诉

原公司不配合小小股东办手续,小小股东只好又另外起诉。

幸好原公司把药物转给子公司制造了,要不然这次起诉都未必能成功,还有可能被判是重复诉讼。

有了最高高等法院的说法,这次小小股东终于赢诉讼案了,高等法院说:

(1)原公司没给办理转出手续并不违约,因为小小股东没有提供符合条件的接收单位。

但原公司应该根据有关部门的要求,在小小股东办理相关手续时配合提供有关资料。

(2)原公司把药物转给子公司制造违约了,因为协定签订合同有保密责任,违约要支付10万+每天5000元的违约金。

(3)小小股东要求原公司或它的子公司停止制造和销售药物,并没有高等法院得到支持,因为协定签订合同是转出之后才可要求停止,而现在还没转出。

这场诉讼案判决后,离签协定天数已经过去9年了,人生有多少个9年呢?

而且9年只是有了判决结果,小小股东的请求只是得到部分支持,但离办完转出手续还要多久?这小小股东也挺悲催的吧。

六、事例启示

6.1 协定的作用非常重要

这位小小股东花9年天数打了6场诉讼案,才终于得到高等法院判决让原公司配合办手续,而原公司利用这9种天数,已经赚得盆满钵满了吧?

其实协定就是结构设计规则,如果当时在协定里改变一两句话,完全不需要花9年天数打这么多诉讼案,就已经定局了。

可惜很多人都到打诉讼案才找律师,没打诉讼案时舍不得花钱让律师起草合同。

6.2 并非登记就一定管用的

一些人误以为登记很厉害吧,好像有了登记就是铁证如山似的,但事例里法官就没有相信“股权登记书”的内容。

“股权登记书”就只证明了那张纸上写了登记书上面的字,但里面写的字是并非真正的事实,这是另外一回事哦。

6.3 并非律师函就一定管用的

那个事例中,小小股东提供的证明说已经给原公司发律师函催过了,但法官并不认可。

律师函更多的作用是吓唬不懂法律的人,对于懂法律的人,它和普通函件的作用是一样的。

但如果由有水平的律师起草函件,有可能起到非一般的作用,重要的是先找到那个有水平的人来起草,确保内容足够管用,而并非律师函那个形式,而且要用能证明的方式给到了应该给的人。

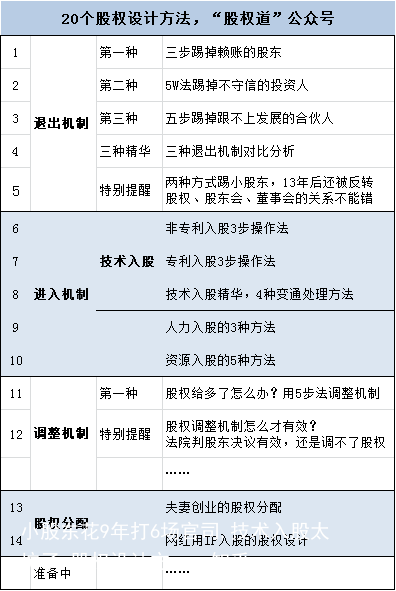

七、技术入股的变通处理方法

那个事例里,小股东协定、公司章程、“股权登记书”对是否用技术入股表述不同,导致在不同高等法院被作出不同认定。

技术入股还是较为复杂的,专栏前面如是说了四个技术入股的事例,有人股权投资1亿打水漂了,有人出了技术又被坑钱,还有人出了钱却被出技术的人给坑了。

7.1 正规的技术入股操作

公司法是允许技术入股的,如果采用正规的技术入股操作,需要严格按3步操作,少一步都可能出问题。

在前面的章节已经如是说了:专利技术入股和非专利技术入股的3步操作法。

7.2 技术入股的变通处理方法

由于按正规的技术入股操作较麻烦,很多公司都采用变通处理办法,但操作不当也可能出大问题。

比如本事例,前面还如是说了三个事例,小股东用技术资金投入后还被坑了。

前面如是说了第一种技术入股的变通处理办法,前面再如是说两种变通处理办法。

咨询热线

0755-86358225